DB研究 自主研究②

-

DB 研究 自主研究に関しての続きの投稿となります。

前回の投稿については「DB研究 自主研究①」を参考ください。

発表場所・演題、研究手法、観察期間の設定等について記述しています。【結果】

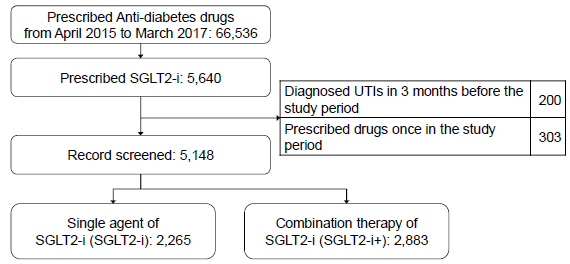

方法で述べた通りの対象患者を設定群と比較群に選定のうえ、整理しました。

以下のフローがCohort Creation Diagramです。

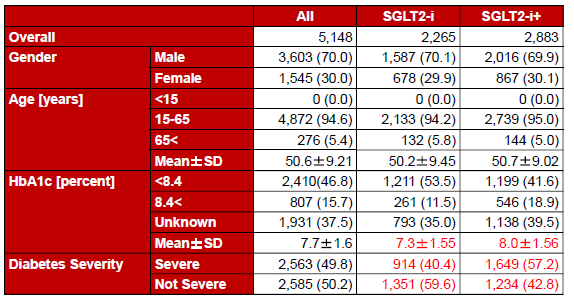

ベースラインとしての特徴量が右図です。

2つの集団の変数を比較する時には検定を行います。

年齢・HbA1cはマンホイットニーのU検定を、

性別・糖尿病重症度はフィッシャーの正確確率検定を用いました。Patient baseline characteristics

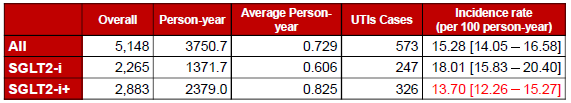

次に発現率です。(下図)

人年法(:1人1年間の観察を1単位(1人年)として分母とする方法)を用いて

観察人年100人年当たりの罹患者数を計算して出しています。

SGLT2-i(:単独群)のほうが高いといえます。

また、SGLT2阻害剤の投与量についても調査していますが、特に差はありませんでした。Incidence rate

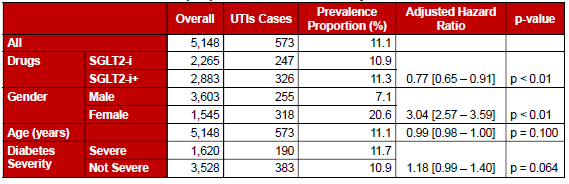

ラストに多変量Cox比例ハザード分析です。(下図)

ハザード比を見ると併用群は単独群に比べて0.77と低い結果が出ています。Multivariate Cox proportional hazard analysis

Discussion

SGLT2-i(単独群)の投与期間は、SGLT2-i +(併用群)よりも短かい結果でした。

改めてですが、SGLT2阻害剤の投与量は単剤療法と併用療法の間に差はありませんでした。

それにもかかわらず、SGLT2-i(単独群)は、SGLT2-i +(併用群)と比較して

尿路感染症のリスクとハザード比が増加しました。この結果は、SGLT2-i +(併用群)に含まれる他の抗糖尿病薬が血糖の制御に役立つのに対して、

SGLT2阻害剤はその作用に基づいて尿糖を増加させるため、

SGLT2-iが尿路感染症を引き起こす可能性が高いことを示唆しています。Limitation

JMDCのデータは健診データ・健保レセプトのため、65歳以上高齢者層が少ないことがあげられます。

未測定の交絡因子とバイアスがあるかもしれません。

これらの制限を念頭におき、結果を分析し議論が必要かと考えています。

その一つの方法として異なる種類の医療データベースを用いての解析があげられるかと存じます。本研究における御質問または、発表資料・補足資料をご希望の方は「お問合せ」より御連絡をお願いします。

次回は本研究の延長上として、補足で進めてみた研究を報告したいと思います。

-

お問合わせ

メルマガ登録